今回のテーマ<心房細動における左心耳閉鎖術>

心房細動は高齢者に多い不整脈であり、心臓内の電気信号により、心房が不規則に動くことをいいます。日本では、高齢者人口の増加に伴い、患者数が増えている疾患で、2010年度の患者数は約80万人以上と推定されています。

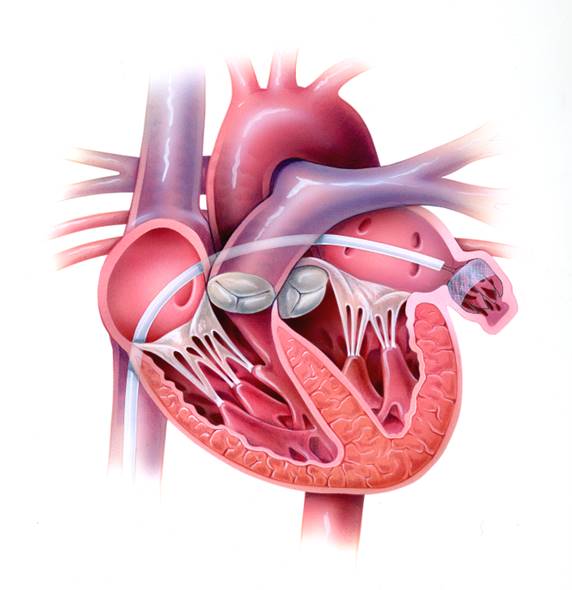

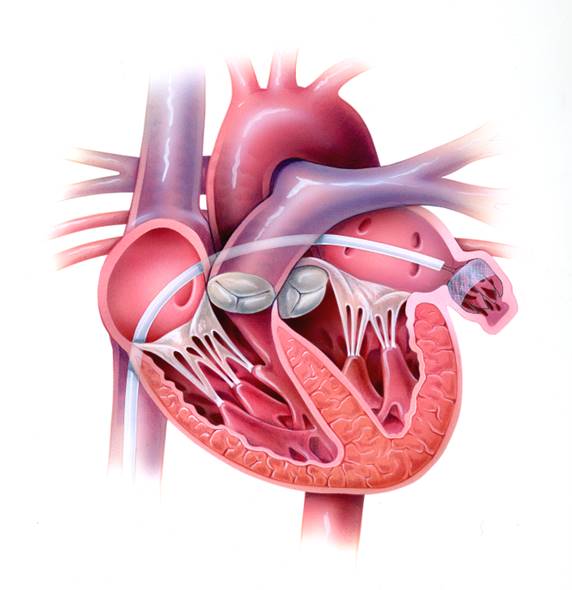

特に左心房から耳たぶ状に突出する左心耳は、血栓が形成されやすい部分で、心房細動が原因の血栓の多くはこの左心耳で発生します。この心房細動は、突然大きな脳血管を閉塞し(心原性脳梗塞)、重度の機能障害や場合によっては死に至ることがある疾患です。これは、心臓が小刻みに振動することにより血栓が生じやすくなり、この血栓が心臓から脳の血管に移動し、血管を詰まらせるために生じる疾患です。したがって、心源性脳梗塞を防ぐためには、左心耳における塞栓の形成を予防することが重要となります。

従来、心源性脳梗塞の予防のために左心耳を外科的に切除したり、クリップを使って左心耳を閉鎖する手術が行われてきましたが、開胸を必要とすることなどから、高齢者の患者さんでは適応の対象となることはほとんどありませんでした。したがって、心房細動による脳梗塞を予防するためには、抗凝固薬を生涯服用することが一般的に推奨されてきたのです。

一方で、消化管出血や脳出血などの出血リスクのために抗凝固薬を服用できない患者さんもいたところから、もっと侵襲の少ない治療法が求められていましたが、近年、こうした要望に答える形で、小さなデバイスを用いた左心耳閉鎖術という低侵襲の治療法が発達してきました。

Watchmanという新しい左心耳閉鎖システムは、開心術をする必要がなく、鼠径部の静脈から細い管(カテーテル)を通して心臓に挿入し、左心耳を閉鎖してしまうデバイスです。

500円硬貨ほどのサイズで、左心耳を塞ぐように設計されており、手術後にはwatchmanを覆うように内皮化が進み、左心耳が永久的に閉鎖されることによって脳梗塞のリスクを低減するとともに、抗凝固薬の服用中止が期待できるようになりました。

近隣の病院では、小倉記念病院がこの治療法に熱心に取り組んでおり、2020年11月30日現在、左心耳閉鎖術Watchmanが50症例を迎えたとのことです。

小倉記念病院では、循環器内科・脳神経外科・消化器内科が連携し、個々の患者さんの出血リスクなど患者背景に合致した治療法を選択するようにしており、いまや出血対策や脳卒中予防はいち診療科だけでは完結できるものではなく、診療科の垣根を越えて行われるようになって来ていることが窺われます。

(参考)榊原記念病院ホームページ、小倉記念病院パンフレット